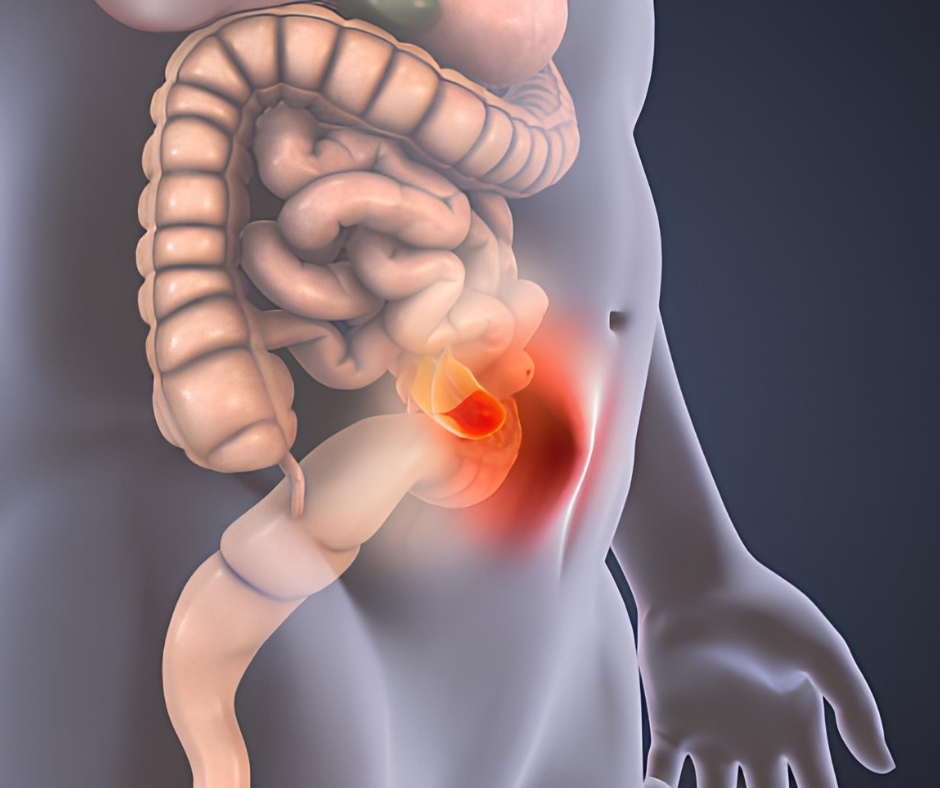

小腸氣會出現在腹股溝下方?認識小腸氣5種形態!

小腸氣(疝氣)是一種常見的腹部疾病,指腹腔內的組織或器官(如腸管)因腹壁薄弱而突出,形成腫塊。根據發生的部位及特徵,小腸氣可分為多種形態。以下介紹五種主要的小腸氣形態,包括其特徵、成因及預防建議。

Q1:小腸氣有哪些常見形態及其特徵?

A:小腸氣根據發生部位分為多種形態,以下為五種主要類型:

- 腹股溝疝(Inguinal Hernia):最常見,發生於腹股溝區,表現為腫塊或脹痛,站立或用力時更明顯,躺下可能縮回。男性較易患病。

- 股疝(Femoral Hernia):位於腹股溝下方大腿根部,腫塊較小,疼痛明顯,女性較多見,特別是懷孕或肥胖者。

- 臍疝(Umbilical Hernia):發生於肚臍周圍,腫塊在用力或哭泣時突出,常見於嬰幼兒及肥胖成人。

- 切口疝(Incisional Hernia):出現在腹部手術疤痕處,因癒合不佳形成腫塊,常伴隨局部不適。

- 食管裂孔疝(Hiatal Hernia):胃部通過橫膈膜裂孔走到胸腔,導致胃酸倒流或吞嚥困難,身體表面無明顯腫塊。

每種形態的症狀及風險不同,需及早識別以防併發症。

Q2:不同形態的小腸氣由甚麼原因引起?

A:

- 腹股溝疝:多因腹股溝裂開(間接型)或腹壁隨年齡退化形成缺口(直接型),加上咳嗽、便秘或舉重增加腹壓。

- 股疝:股管組織薄弱,結合長期站立、懷孕或肥胖引發,女性風險較高。

- 臍疝:嬰幼兒因臍部閉合不全,成人則與肥胖、多次懷孕或腹部手術相關。

- 切口疝:手術後傷口癒合不良,傷口感染、肥胖或過早劇烈活動加劇風險。

- 食管裂孔疝:橫膈膜薄弱,肥胖、吸煙或慢性咳嗽令腹壓上升,增加發生機會。

避免過度用力及管理慢性疾病可有效降低風險。

小腸氣(疝氣)是一種常見但可預防的疾病,其形態多樣,影響不同人群。了解其症狀、成因及預防措施有助於及早發現和治療,避免嚴重併發症如嵌頓或絞窄。若出現腫塊、疼痛或胃酸倒流等症狀,建議及時諮詢醫生意見,接受檢查和適當治療。通過積極的預防和及早介入,可有效管理小腸氣,維護身體健康。

#吳家健醫生 #Dr.KKNg #外科 #surgeon #小腸氣 #疝氣 #腹股溝疝 #股疝 #臍疝 #切口疝 #食管裂孔疝 #腹部疾病 #健康知識 #醫療常識 #預防小腸氣 #早期診斷 #健康生活 #腹部腫塊 #胃酸倒流 #手術併發症 #健康檢查 #香港醫療 #疾病預防 #醫療資訊