腸化生是誘發胃癌的重大元兇?醫生解析4大主要成因!

腸化生是一種常見的胃黏膜病理改變,與慢性胃部疾病及胃癌風險密切相關,它通常在長期炎症刺激下發生。了解腸化生的成因與風險因素,有助及早採取預防與治療措施,保障胃部健康。以下將詳細解析腸化生的定義及其成因,並提供相關的健康建議。

Q1:吳醫生,請問甚麼是腸化生?

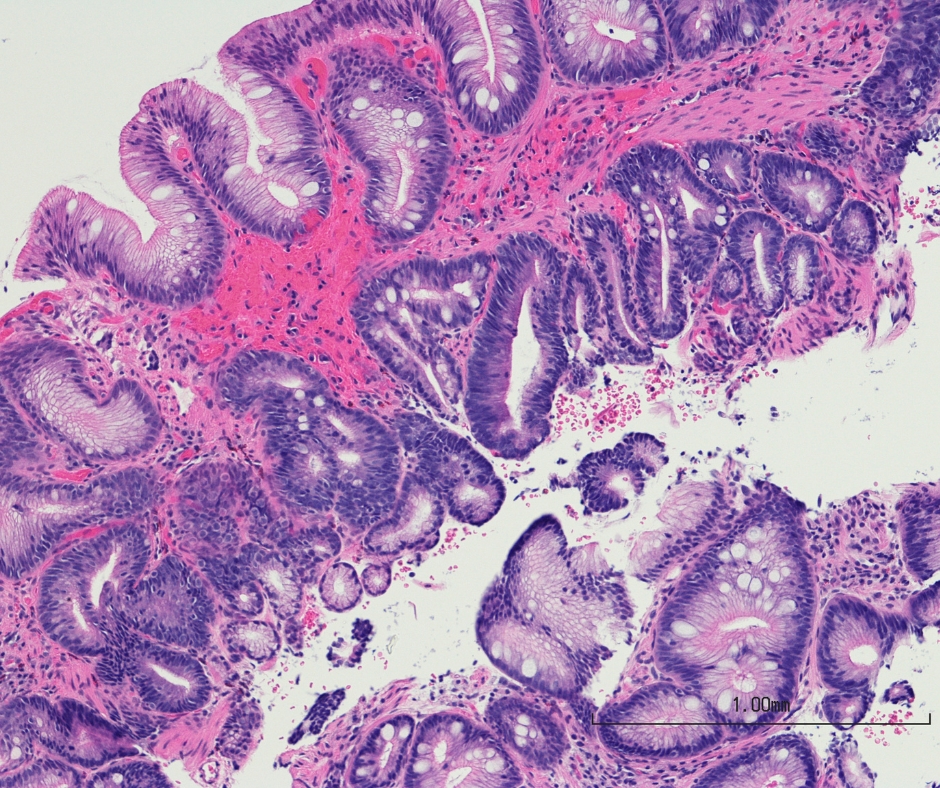

A:腸化生(Intestinal Metaplasia)是指胃黏膜上皮細胞因長期受損或炎症刺激,轉變為類似小腸或大腸黏膜細胞的病理現象。正常胃黏膜負責分泌胃酸及黏液以保護胃壁,但慢性炎症(如幽門螺旋桿菌感染)可導致細胞異常分化,形成腸型細胞。腸化生通常無明顯症狀,多於胃鏡檢查時發現。它被視為胃癌的癌前病變,與腸型胃癌關係密切,會增加胃癌風險。

Q2:腸化生的成因是甚麼?

A:腸化生通常並非單一原因引起,而是由多種因素長期影響所致,以下為主要成因:

- 幽門螺旋桿菌感染:幽門螺旋桿菌已被世界衛生組織列為第一類致癌物。身體若炎症持續,便可能誘發腸化生,並增加胃癌前病變的風險。

- 不良生活習慣:

- 吸煙:煙草中的尼古丁、亞硝胺等致癌物會直接刺激胃黏膜,造成氧化損傷及炎症,增加腸化生風險。

- 酗酒:過量飲酒,尤其是烈酒,可破壞胃黏膜屏障,促使胃酸分泌過多及炎症反應,長期下來會導致細胞異常分化。

- 高鹽飲食:攝取過多鹽分或常食用醃製食品、鹹魚,會損傷胃黏膜,並增強幽門螺旋桿菌的致病性。

- 低纖維飲食:缺乏新鮮蔬果會減少抗氧化物質的攝入,令胃黏膜更易受損。

- 加工食品:含亞硝酸鹽的醃製或加工食品,在胃內可能轉化為致癌化合物,誘發腸化生。

- 慢性胃部疾病:長期慢性胃炎(特別是萎縮性胃炎)會令胃黏膜上皮細胞持續受損,增加腸化生風險。此類胃炎多與幽門螺旋桿菌感染或自身免疫性疾病(如自身免疫性胃炎)有關。此外,長期胃食道逆流亦可能加重胃黏膜刺激。

- 遺傳因素:若有胃癌家族病史,患腸化生及胃癌的風險較高,因此建議定期進行胃鏡檢查。

腸化生雖屬胃癌的癌前病變,但若能及早發現並配合適當治療與生活調整,相關風險是可以大大降低的。預防的重點在於根治幽門螺旋桿菌感染,以及培養健康生活習慣,同時,對於有家族病史或其他高風險人士,定期接受胃鏡檢查尤可及早識別及處理潛在病變。若懷疑自己屬於高風險群組,建議盡早諮詢醫生,以保障胃部健康並降低胃癌發展的可能性。