傳媒報導及訪問

-

《香港 01》報導:先進小腸氣微創手術 生物膠水取代鈦金屬釘

小腸氣並非小朋友專屬,成年人尤其長者更常見。若延誤治療,或會引致腸梗塞、腸壞死等嚴重併發症。目前唯一有效治療方法是外科手術。現時微創手術已成主流,只需數個小切口即可完成,病人痛楚較少、康復更快。近年物料和技術亦不斷改良,進一步減低術後不適。不過,部分病人因心肺疾病無法承受全身麻醉,仍可能需要選擇傳統手術。

-

《健康創富》報導:胃痛可能是胃潰瘍的信號?了解先兆,遠離嚴重併發症!

胃潰瘍是因胃黏膜受損,失去原有保護作用而導致的開放性潰瘍,常見原因包括幽門螺桿菌感染及長期使用非類固醇消炎藥(NSAIDs),而飲酒、吸煙及壓力亦屬風險因素。患者典型症狀為上腹部灼痛或絞痛,並可能伴隨反胃、食慾下降及體重減輕。若病情惡化,潰瘍或引發嚴重併發症,如出血或胃穿孔,需即時治療。診斷上,胃鏡檢查最為準確,並可檢測幽門螺桿菌或排除胃癌。

-

《 醫+ so healthy》報導:腸化生是胃癌先兆?認清發病原因,提早介入守護健康!

腸化生是一種胃黏膜細胞異常變化的狀態,與慢性胃炎、幽門螺旋桿菌感染及長期胃酸逆流等因素有關。腸化生早期通常無明顯症狀,多在胃鏡檢查中被發現,若病情惡化,可能出現上腹痛、消化不良、體重減輕或黑便等症狀。診斷主要依靠胃鏡與活檢,必要時輔以電腦斷層掃描或超聲內視鏡檢查。

-

《am730》報導:腸化生是癌前病變?不良生活習慣是幕後元兇!

腸化生是由胃黏膜細胞長期受刺激所引起的病理性變化,屬於癌前病變,與胃癌的發展關係密切。其主要成因包括幽門螺旋桿菌感染、不良生活習慣(如吸煙、飲酒、偏鹹或加工食物攝取)及慢性胃病等。由於腸化生早期通常沒有明顯症狀,往往在其他胃部檢查中才被發現。

-

《am730》報導:胃炎拖成胃潰瘍、出血、穿孔?小心忍出大禍!

胃炎與胃潰瘍在香港人中十分常見,兩者雖症狀相似,嚴重程度卻不一,若處理不當可能引致胃出血或穿孔等併發症。急性胃炎多由飲食刺激或感染引起,症狀較短暫;而慢性胃炎則可能由幽門螺旋桿菌感染、藥物或壓力引起,長期可損害胃黏膜,甚至導致營養吸收障礙。若炎症惡化,可能演變成胃潰瘍,造成黏膜破損甚至出血。胃鏡是診斷此類疾病最準確的工具,治療上則因病因而定,包括抗生素、抑酸劑或手術。

-

《Greatdoctor》報導:痔瘡可能是你不知道的健康隱患!

痔瘡是成年人常見的肛門疾病。約有半數人在50歲前會經歷此問題。它主要由肛門周圍靜脈壓力增加所致,與飲食纖維攝取不足、便秘、長時間久坐、懷孕等因素密切相關。治療上,輕度痔瘡可透過改善生活習慣、使用藥膏或栓劑等方式紓緩症狀。中、重度則可考慮橡皮圈結紮、硬化劑注射或手術治療。

-

《Greatdoctor》報導:胃炎不只是「吃壞肚子」? 了解潛伏在你胃裡的隱形殺手

隨著現代人生活壓力大、飲食不規律,胃炎已成為常見疾病。胃炎是胃黏膜發炎的現象,分為急性與慢性兩類。急性胃炎多由飲酒、辛辣飲食或藥物刺激引起,發作迅速且症狀明顯;而慢性胃炎則常與幽門螺旋桿菌感染有關,症狀較隱匿,卻可能導致嚴重併發症如胃潰瘍與胃癌。

-

《Greatdoctor》報導:慢性腸炎也會導致瘻管?解析病理機制與治療策略!

肛門瘻管是一種常見的肛門疾病,主要由肛門腺體感染引起。當腺體分泌物無法順利排出時,可能導致感染和膿腫,進而在肛門內部與皮膚之間形成一條異常通道。其成因包括慢性炎症性腸病、手術後感染及先天性異常等。患者常見症狀為肛門周圍持續疼痛、膿液分泌及反覆感染,嚴重時可能影響括約肌功能。

-

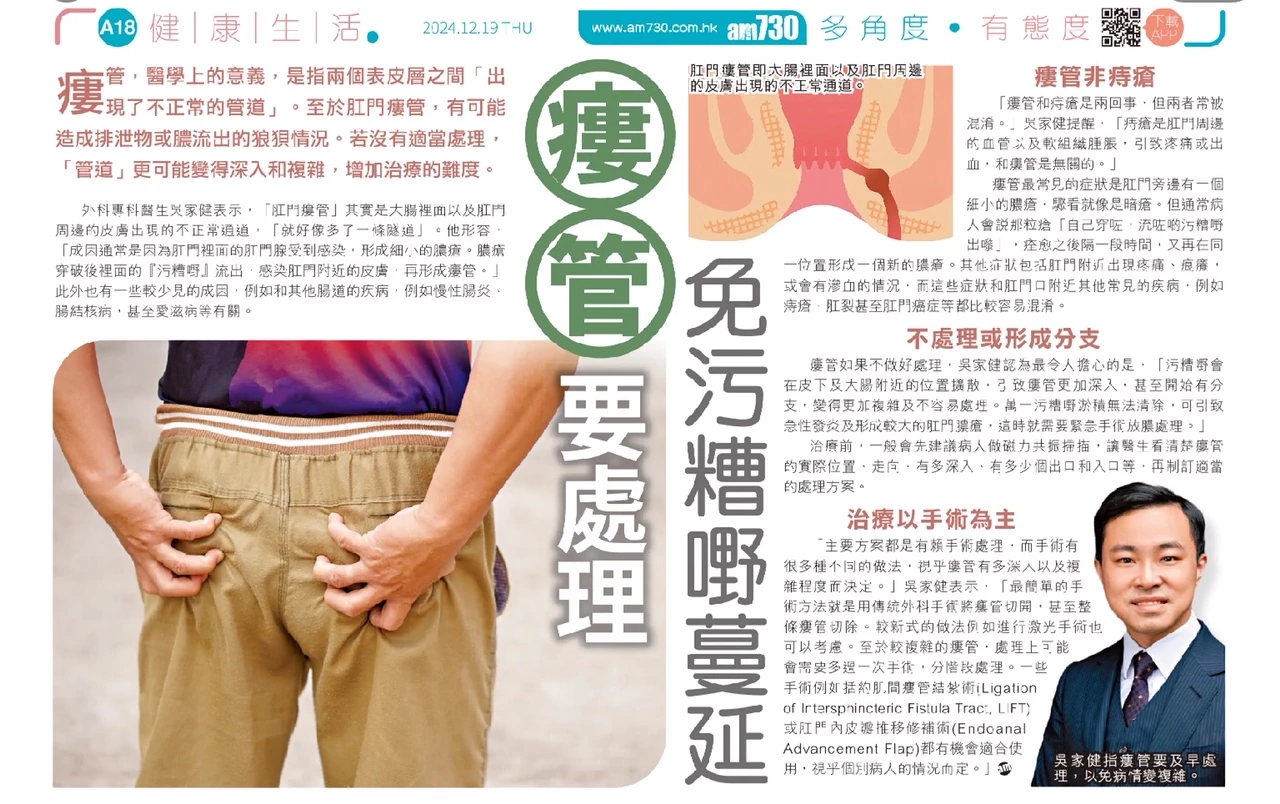

《am730》報導:瘻管要處理免污糟嘢蔓延

肛門瘻管是指肛門周圍皮膚與腸道之間出現不正常的管道,通常是由於肛門腺感染引起的膿瘡穿破所致。吳醫生指出,瘻管與痔瘡不同,後者是血管腫脹引起的疼痛或出血。肛門瘻管的常見症狀包括肛門旁膿瘡、疼痛、痕癢及滲血,且容易與其他疾病混淆。