《醫+So Healthy》報導:從瘜肉到癌症? 40歲後不可忽視的腸胃鏡檢查!

根腸胃鏡檢查是一種常見的內窺鏡檢查方法,用於檢查消化道的疾病和異常情況。這種檢查方法不僅能夠觀察食道、胃、十二指腸和大腸等部位,還能有效發現瘜肉、炎症、潰瘍,以及早期診斷胃癌和大腸癌等嚴重疾病。

《metro》報導:定期篩查 遠離癌症第二大殺手 — 大腸癌

根據衛生防護中心的最新數據,大腸癌是香港第二位最常見的癌症。大腸癌的早期症狀可能不明顯,透過定期的大腸鏡檢查,有助及早發現並接受治療。大腸癌通常始於大腸黏膜出現瘜肉,雖然大多數瘜肉是屬於良性,但瘜肉可能是演變大腸癌的前兆。

《Greatdoctor》報導:瘜肉可變腸癌 大腸鏡成關鍵偵察工具

在健康的腸道中,好菌和壞菌會保持平衡,共同參與食物消化、營養吸收和免疫調節等重要生理功能。然而,當這種平衡被打破時,可能引發慢性炎症,導致腸道內膜異常生長,形成瘜肉,最終增加患大腸癌的風險。大腸瘜肉主要分為非腫瘤性和腫瘤性兩類。非腫瘤性瘜肉,例如增生性、發炎性和錯構性瘜肉,通常良性無害。

《醫+ So Healthy》報導:斷食瘦身快?生酮168易墮膽結石陷阱!

近年來出現了各種減重方法,如「生酮飲食」和「168間歇性斷食」,但這些方法並不適用於所有人。生酮飲食是通過限制碳水化合物攝取,同時增加脂肪攝取量,使身體改變能量來源,從依賴葡萄糖轉為依賴脂肪酸和酮體提供能量。

《Metro》報導:錯治膽結石 易引併發症

膽結石是十分常見的消化道疾病,大多沒有症狀,但較嚴重的膽結石可能會引致右上腹部、右肩或背部疼痛,而且疼痛會持續地發作。由於膽結石的不適感與胃痛相似,加上胃及膽囊位置相近,一些患者可能會誤認為是胃痛,延誤了治療的時間。

《Greatdoctor》報導:拆解膽結石之謎 勿讓病情惡化

膽結石是一種常見的消化道疾病,但如果患者對膽結石的認識有誤,很有可能帶來一系列不良後果。許多患者都認為小的膽結石可以像腎結石一樣自行排出,因而不尋求治療或監測。

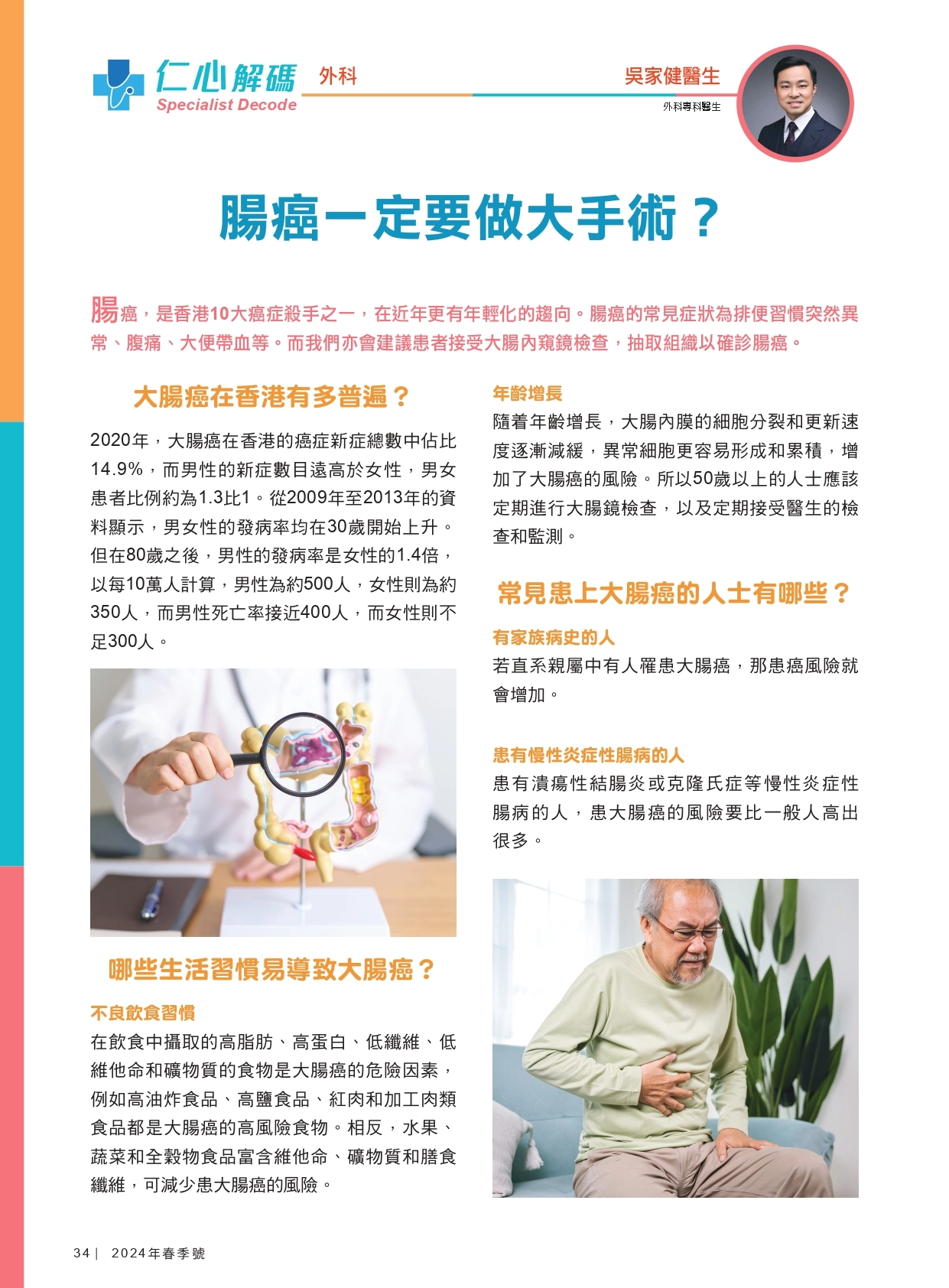

《健康創富》報導:腸癌一定要做大手術?

腸癌,是香港10大癌症殺手之一,在近年更有年輕化的趨向。腸癌的常見症狀為排便習慣突然異常、腹痛、大便帶血等。而我們亦會建議患者接受大腸內窺鏡檢查,抽取組織以確診腸癌。

《Greatdoctor》訪問:膽石阻塞引腹痛 後果嚴重需速治

膽汁是由肝臟產生的液體,它在消化油脂時發揮重要作用。膽囊是一個儲存膽汁的器官,位於肝臟和十二指腸之間。進食時,膽囊會收縮並將膽汁釋放到十二指腸,以協助消化油脂。膽汁中含有多種成分,如果這些成分的比例失衡,就可能形成膽石。

《晴報》訪問:冬天易致膽囊炎?醫生揭3類食物高危!

冬天一向是進食高脂食物的高峰期,打邊爐、羊腩煲、臘味飯都是不少人放工後鬆一鬆的至愛。但有時,吃完一餐高脂食物不久,右腹會突然劇痛,甚至連帶發高燒,要立即到急症室,醫生診斷證實是「急性膽囊炎」,是什麼緣故呢?

【《RTHK香港電台節目 – 精靈一點》訪問:肛門膿瘍與肛門瘻管】節目重溫

外科專科 吳家健醫生,接受《RTHK香港電台節目 - 精靈一點》的邀請,共同探討肛門膿瘍與肛門瘻管的分別和治療方式等。肛門膿瘍是肛門或直腸附近的腺體受細菌感染後形成的膿瘍,而肛門瘻管是屬於膿瘍與皮膚之間的通道,如果無法排走會在原處復發令範圍逐漸變大。